测评:低感分辨率篇

以前的画质测评,往往都是直接一刀切而不是根据相机的实际拍摄需求来进行相应的测试。本次测评经过反复考量,决定在人文/人像篇和风光/静物篇测评当中实行完全不同的测试标准和结果解读方式。

所有的机身测试依然是基于适马50mm f/1.4 DG Art镜头,佳能和索尼相机使用佳能EF卡口版本,此镜头由北京一拍机合摄影器材租赁提供。

尼康相机使用尼康F卡口版本。

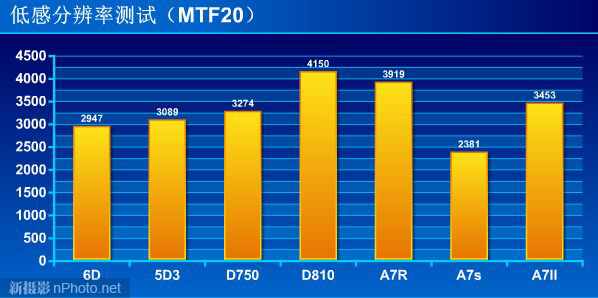

首先是基础的低感分辨率测试,各机器使用ISO 100(尼康D810使用ISO 64),镜头光圈设为f/5.6,拍摄ISO12233分辨率标版后采用Imatest 3.10软件读取MTF20和MTF50分辨率最高数值。由于本次测评将以前各个机身用A档自己测光改为了定感光度ISO 100、f/5.6光圈、1s快门为标准值,所以数据上同以往的同机型同项目数据或许会有出入,在此声明。不过不会影响本次测评中各机身的横评结果参考价值,下同。

所有相机均使用各自的最高画质设置RAW文件拍摄,后期通过Adobe Camera RAW 8.8.1转录为无压缩TIFF文档进行测试,所有锐化降噪设置均置为0。

从测试结果当中可以看到D810和A7R没悬念的胜出,其分辨率测试数值大约为像素数仅有其1/3的A7s的1.7倍——和分辨率与像素数量的平方根成正比的规律相吻合。由于函数x^1/2的增长率会随着x的增大而递减(其二阶导数为-1/4x^-3/2,恒小于0),所以通过堆像素来提高画质即使在镜头本身并没有形成瓶颈的情况下,依然会出现边际效用递减的问题。

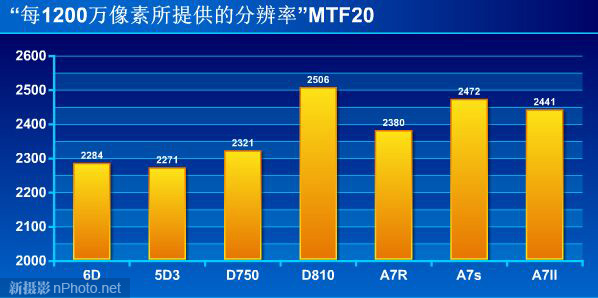

对于这个数据和规律我们可以做一些更有趣的解读,如果将各款机型的像素数量除以1200万得到比值n,然后将实测MTF20分辨率数值除以根号n之后即可归一化得到“每1200万像素所能提供的分辨率”,该参数一定程度上可以反映传感器设计的差异性。如此计算得到如下结果:

D810凭借着ISO 64的高信噪比和无低通滤镜在单位像素的分辨率收益上也发挥到了极限,大概是佳能产品平均水平的1.1倍——也就是说如果佳能还是没有选择采用去低通设计推出新产品,其可能推出的5000万像素产品实际上与索尼可能推出的4600万像素传感器型号或许具有相近表现。表现意外的反倒是A7R,同样的无光学低通滤波器设计并没有带来更好的效能,甚至落后于自己家带着低通的A7s和A7 II,感觉略不可思议。D750和佳能两款产品处于相同水准。

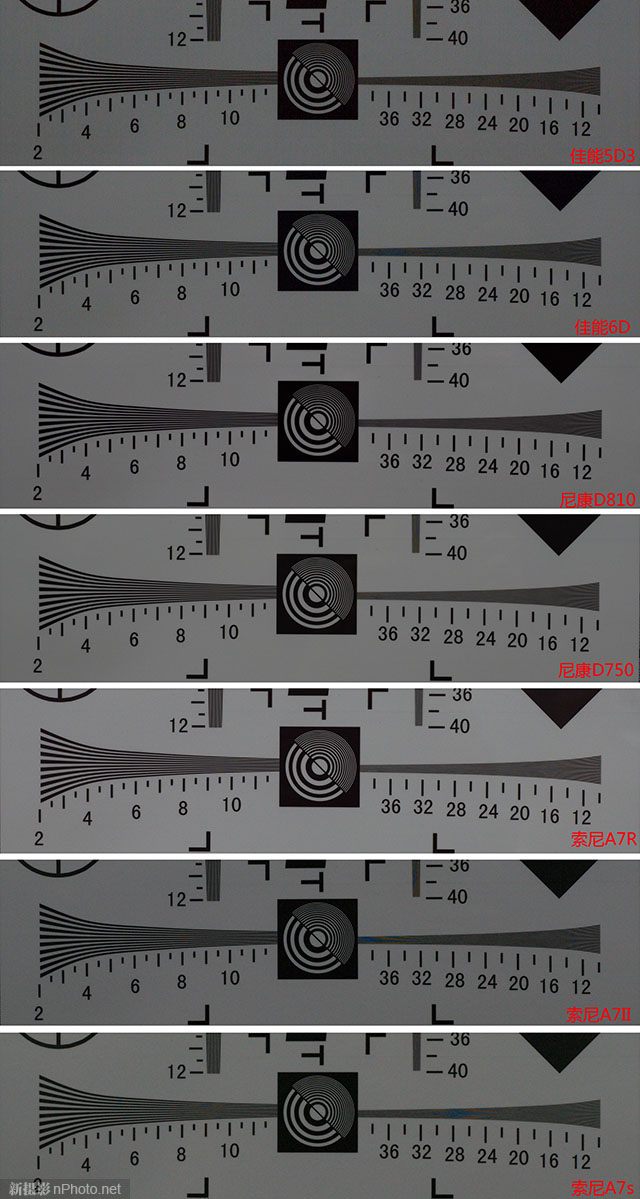

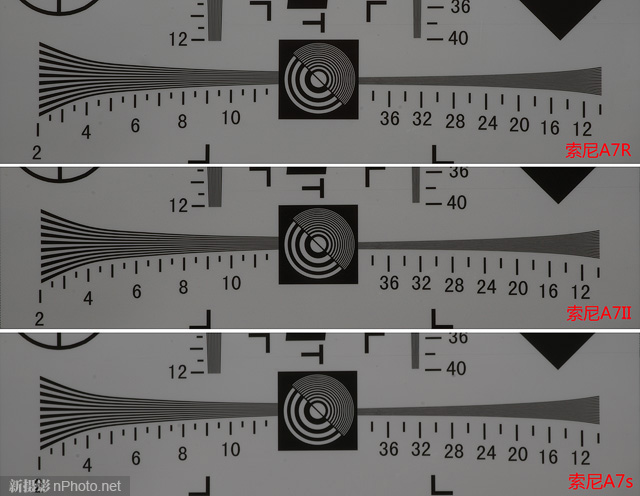

以下是各机型拍摄标版中心部分截取的拼图,统一缩图到和像素最低的A7s相同尺寸(长边2223像素),拼合后如下,可以点击图注链接查看原始大图。

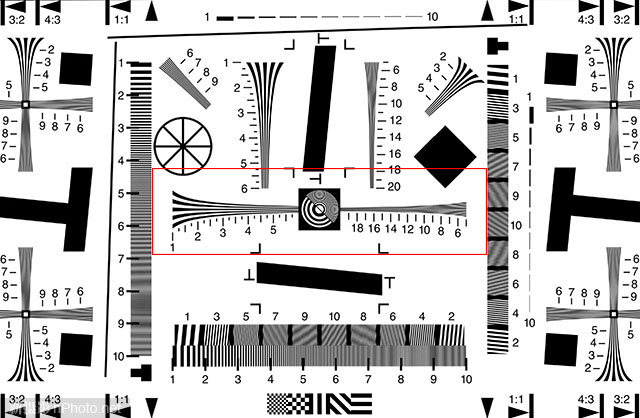

截图区域如图中红框所示

图中除了各款机型的分辨率表现之外我们还可以看到A7 II的伪色现象相对严重很多。联想到A7 II比D750高出的物理分辨率成绩,在此怀疑是索尼对A7 II的低通进行了调整。说来也奇怪其实这个现象已经跟RX1R非常相似了,这低通就算有也跟没有差不多,为什么不干脆摘了,然后宣传无低通设计呢,还能卖个好价钱。

如果我选择了高像素

每一次传感器像素密度的大提升,都会引发关于“衍射极限光圈”这个老话题的讨论。反对方认为,传感器上过高的像素密度会导致衍射极限光圈变大,对于需要获取大景深的风光摄影来说颇为不利。而且风光摄影中会不可避免的使用小光圈,因此这个问题也越来越受到了大家的关注。

但实际情况是怎么样的呢?在极限小光圈情况下,是否真的会出现高像素密度传感器分辨率反而会由于衍射极限光圈而降低的情况呢?

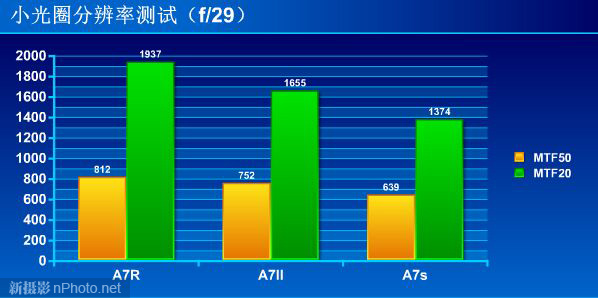

我们选择了索尼A7 II的套头FE 28-70mm f/3.5-5.6搭配A7R、A7 II、A7s机身来进行测试。焦距调到变焦镜头的中段45mm左右,此时该镜头的最小光圈可以被设置为f/29。由于此镜头本身素质也不高,一定程度上加重了衍射极限光圈问题对于画质的劣化。

测试结果如下:

实际上无论是从软件读数还是肉眼观感来看,A7R的成绩在小光圈下依然是最好的。只不过已经没有了理想状况下相对于A7s的73%领先优势,而只剩下了27%。但这个事实已经告诉了我们为了避免衍射极限光圈问题而不敢使用高像素机身的思路本身就是有问题的,虽然高像素会更早的触发衍射极限光圈,但空间采样频率上的优势依然能够是它拥有胜过受衍射影响较小的低像素机型的实际细节表现。

当然,如果你爱看100%,又不爱缩图,确实低像素机型在小光圈下会具有更好的观感,这两个事实并不矛盾。